内科・消化器・肝臓・糖尿病・代謝内科・かぜ・ワクチン・インフルエンザワクチン接種・胃食道逆流症・便秘症・機能性消化管疾患・慢性肝炎

内科・消化器・肝臓・糖尿病・代謝内科・かぜ・ワクチン・インフルエンザワクチン接種・胃食道逆流症・便秘症・機能性消化管疾患・慢性肝炎

〒635-0833 奈良県北葛城郡広陵町馬見南1-6-20

当院での高血圧の治療方針

1:高血圧について

高血圧とは、最高血圧(上の血圧)が140mmHg以上、

もしくは最低血圧(下の血圧)が90mmHg以上の状態を指します。

血圧が高い=血管にかかる圧力が高いという事になりますので、

高血圧を治療せずに長期間放置していた場合、血管が長い間負担を受け、

元々しなやかだった血管の壁が硬く、もろく変化してくる事になります。

これが動脈硬化と言われる状態です。

一旦動脈硬化が起こり始めると元の柔らかい血管に戻すことは困難であり

最終的には血管が破綻する病気

(脳出血や脳梗塞・心筋梗塞や心不全・動脈瘤・腎臓病など)

の主原因となってきます。

これらの病気は発症するまでは大きな自覚症状が無い一方で

いったん発症すると取り返しのつかないものがほとんどですので

普段からしっかり治療を行う事が重要です。

まとめると、

高血圧を治療する目的=動脈硬化→脳、心臓、腎臓や大血管の病気を

予防するためという事になります。

最高血圧が10mmHg、最低血圧が5mmHg下がると、心血管病のリスクは脳卒中で約40%、

冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)で約20%減少する事が分かっていますので、

症状が無いからといって放置することなく、きちんと診断した上で

きちんと治療を行なっていく必要があると言えます。

治療方針を決める前に、患者さんが今どれくらい脳卒中や心筋梗塞発症の

リスクを有しているかどうか、無料の予測ツール(吹田スコア)が

開発されていますので、是非この機会にお試しください。

治療を開始する上でいちばん大事なのは、高血圧の薬は、

飲み始めたら一生飲み続けないといけないので、

治療開始がためらわれるという意識から脱却することかもしれません。

当院では以下のように考えて治療を行っております。高血圧のお薬は、

生活習慣を適正化することで十分に

減量→場合によっては中止できうるものだとお考えください。

血圧を管理することで、心筋梗塞や脳卒中のリスクを大幅に減らす事ができます。

血圧を10mmHg下げると、脳卒中リスクを40%、心筋梗塞リスクを20%下げます。

多くの方で、生活習慣の適正化によってかなりの部分の降圧が見込めます。

ただし、生活習慣の改善には時間が掛かりますので、

その間の健康リスク回避+生活習慣改善だけでは

補いきれない部分の補填としてお薬を使用します。

高血圧が見つかったのをきっかけに生活習慣を一気に見直し、

将来的には、お薬の減量→できれば中止を目指していきましょう。

高血圧の原因としては大きく2つに分かれます。

1)本態性高血圧:これと言ったはっきりとした

原因疾患が無い高血圧の事を指します。

高血圧のうち90%がこれに当たります。

ほとんどのケースで塩分摂取過剰やメタボリックシンドローム、

喫煙、過度の飲酒などが複合して血圧上昇の原因となっています。

2)二次性高血圧:内分泌臓器や腎臓などに疾患があり、

その結果として起こる高血圧の事を指します。

主な原因疾患としては、甲状腺(甲状腺機能亢進症)

副腎(褐色細胞腫や原発性アルドステロン症)

腎臓(腎動脈狭窄)などが挙げられます。

このうち、原発性アルドステロン症は、

全高血圧患者さんの3.3〜10%に潜んでいると言われており、

実はかなり頻度の高い疾患です。

2:当院での高血圧治療について

当院では高血圧患者さんが来院された場合、

早い段階で二次性高血圧が潜んでいないか検査

(甲状腺や副腎ホルモンの血液検査や、腹部エコーでの腎血流検査)を

行うように努めています。

比較的若いのに血圧が高い、急激に血圧が高くなった、

降圧薬があまり効かないといった場合は

特に二次性高血圧の可能性を否定する必要があります。

二次性高血圧のケースでは、

まずは原因疾患の治療が優先される事がありますので、

専門科への速やかな紹介を検討させていただく場合があります。

一方、二次性高血圧が否定され、本態性高血圧と診断された場合、

時間の猶予がありそうな場合は最初に生活習慣の改善を試み、

血圧降下が不十分な場合は薬物治療を行なっていきます。

生活習慣のうち、最も重要なのは塩分摂取量であり、

次いでメタボリックシンドロームの改善、喫煙や大量飲酒の中止となります。

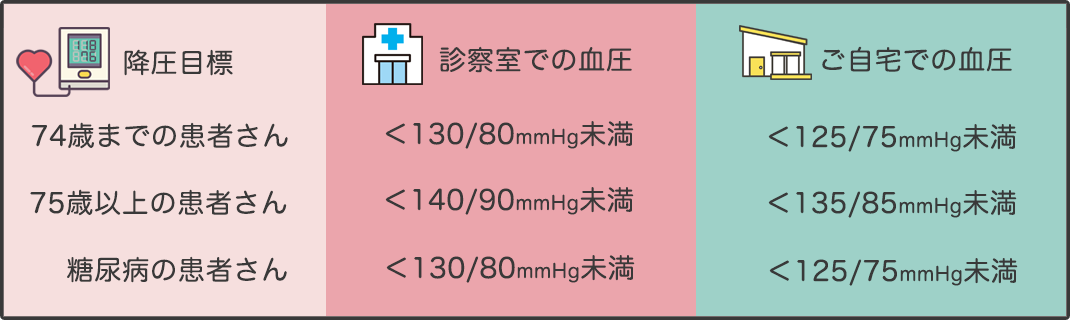

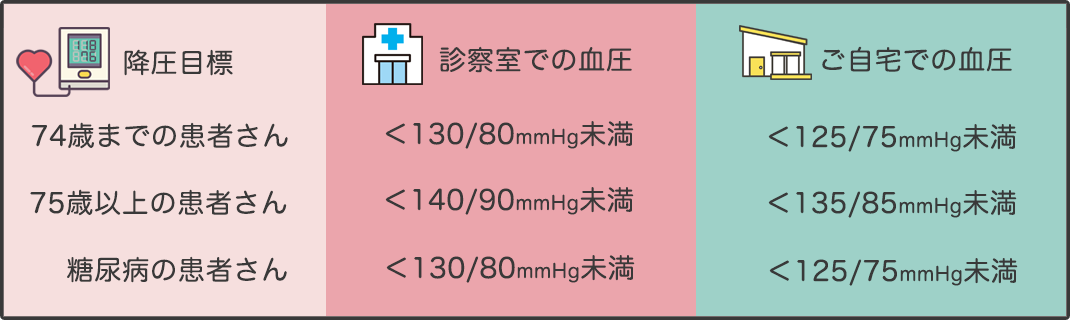

高血圧治療の目標に関しては、ガイドライン上、患者さんの年齢や持病によって

ある程度細かく分類されています(下図を参照ください)。

当院でもこのガイドラインに沿って治療を行なっていきます。

早い段階で二次性高血圧が潜んでいないか検査

(甲状腺や副腎ホルモンの血液検査や、腹部エコーでの腎血流検査)を

行うように努めています。

比較的若いのに血圧が高い、急激に血圧が高くなった、

降圧薬があまり効かないといった場合は

特に二次性高血圧の可能性を否定する必要があります。

二次性高血圧のケースでは、

まずは原因疾患の治療が優先される事がありますので、

専門科への速やかな紹介を検討させていただく場合があります。

一方、二次性高血圧が否定され、本態性高血圧と診断された場合、

時間の猶予がありそうな場合は最初に生活習慣の改善を試み、

血圧降下が不十分な場合は薬物治療を行なっていきます。

生活習慣のうち、最も重要なのは塩分摂取量であり、

次いでメタボリックシンドロームの改善、喫煙や大量飲酒の中止となります。

高血圧治療の目標に関しては、ガイドライン上、患者さんの年齢や持病によって

ある程度細かく分類されています(下図を参照ください)。

当院でもこのガイドラインに沿って治療を行なっていきます。

高血圧治療ガイドラインにおける降圧目標

75歳以上の患者さんも、体調が許すようでしたら74歳以下の患者さんと

同等の血圧目標で治療を行います

75歳以上の患者さんも、体調が許すようでしたら74歳以下の患者さんと

同等の血圧目標で治療を行います

2-0 家庭血圧を毎日計測する習慣

診察室での血圧測定だけでも勿論高血圧の診断は可能ですが、

家庭血圧を計測することによって次のようなメリットがあります。

診察室での血圧測定だけでも勿論高血圧の診断は可能ですが、

家庭血圧を計測することによって次のようなメリットがあります。

① 実際の血圧が再現性高く記録できる

② 週単位、月単位の血圧変動が把握できるため、降圧薬の効果判定に最適

③ 早朝起床時と就寝前の血圧の変動を見ることで、よりリスクの高い血圧変動パターンが

察知できるので、当院では原則全ての患者さんに家庭血圧の測定、

記録をお勧めさせていただいています。

血圧測定の方法はある程度定まっておりますので下記参照ください。

ただし、患者さんが自分のペースで記録を続けられることが最も大事ですので、

まずは無理なく記録していただけることを最重視しております。

② 週単位、月単位の血圧変動が把握できるため、降圧薬の効果判定に最適

③ 早朝起床時と就寝前の血圧の変動を見ることで、よりリスクの高い血圧変動パターンが

察知できるので、当院では原則全ての患者さんに家庭血圧の測定、

記録をお勧めさせていただいています。

血圧測定の方法はある程度定まっておりますので下記参照ください。

ただし、患者さんが自分のペースで記録を続けられることが最も大事ですので、

まずは無理なく記録していただけることを最重視しております。

家庭血圧の測定基準(2018年度ガイドライン参照)

1.1日2回、朝起床後トイレに行ってすぐと就寝前ゆったりしている時に計測。

机に座って1~2分ゆっくりしてから測定。

2.それぞれ2回計測し、平均値を採用する。

3.朝と晩、それぞれ1週間の平均をその週の平均血圧として採用し

降圧剤治療の効果判定に用いる

1.1日2回、朝起床後トイレに行ってすぐと就寝前ゆったりしている時に計測。

机に座って1~2分ゆっくりしてから測定。

2.それぞれ2回計測し、平均値を採用する。

3.朝と晩、それぞれ1週間の平均をその週の平均血圧として採用し

降圧剤治療の効果判定に用いる

血圧計は、上腕型が推奨されておりますが、ある程度測定方法が

しっかりしている範囲内では手首型なども許容されると考えております。

ご不明な点がございましたら、遠慮なくお声がけください。

しっかりしている範囲内では手首型なども許容されると考えております。

ご不明な点がございましたら、遠慮なくお声がけください。

2-1 減塩

日本人の平均食塩摂取量は10-11g(男性に多い傾向)と報告されております。

一方、厚生労働省の推奨する塩分摂取量は

男性8g/日未満、女性7g/日未満とされていますし、

高血圧患者さんの塩分摂取量目標は

6g/日未満とさらに低いですので、

潜在的にほぼ全ての患者さんにおいて減塩が必要になってくると思われます。

1g/日の減塩で平均して

最高血圧が1mmHg、最低血圧が0.5mmHg下がる事が

過去の研究から明らかになっております。

日本人の場合、平均塩分摂取量と目標塩分摂取量の差が5g程度なので、

平均すると5mmHg程度は血圧が下がる事が期待されますが、

減塩が非常に効果的な患者さん(食塩感受性高血圧)と

あまり効果的でない患者さん(食塩非感受性高血圧)に

比較的はっきりと分かれることがよく知られています。

食塩感受性高血圧の割合は、

高血圧患者さんの中でおよそ30-50%であると推定されています。

現在でも検査ではっきり診断することができませんので、

原則は減塩にて血圧が下がるかどうか観察していくことになります。

下記のような患者さんは食塩感受性である可能性が高まりますので、

特に減塩に力を入れる必要があります。

日本人の平均食塩摂取量は10-11g(男性に多い傾向)と報告されております。

一方、厚生労働省の推奨する塩分摂取量は

男性8g/日未満、女性7g/日未満とされていますし、

高血圧患者さんの塩分摂取量目標は

6g/日未満とさらに低いですので、

潜在的にほぼ全ての患者さんにおいて減塩が必要になってくると思われます。

1g/日の減塩で平均して

最高血圧が1mmHg、最低血圧が0.5mmHg下がる事が

過去の研究から明らかになっております。

日本人の場合、平均塩分摂取量と目標塩分摂取量の差が5g程度なので、

平均すると5mmHg程度は血圧が下がる事が期待されますが、

減塩が非常に効果的な患者さん(食塩感受性高血圧)と

あまり効果的でない患者さん(食塩非感受性高血圧)に

比較的はっきりと分かれることがよく知られています。

食塩感受性高血圧の割合は、

高血圧患者さんの中でおよそ30-50%であると推定されています。

現在でも検査ではっきり診断することができませんので、

原則は減塩にて血圧が下がるかどうか観察していくことになります。

下記のような患者さんは食塩感受性である可能性が高まりますので、

特に減塩に力を入れる必要があります。

1.親が高血圧である( 食塩感受性高血圧は遺伝しやすい )

2.肥満気味である( 肥満の高血圧患者さんは食塩感受性タイプの割合が多い )

3.中高年である( 一般に加齢にともない食塩感受性の割合が増える )

4.腎臓障害がみられる( 腎臓の機能低下と関連しやすい )

2.肥満気味である( 肥満の高血圧患者さんは食塩感受性タイプの割合が多い )

3.中高年である( 一般に加齢にともない食塩感受性の割合が増える )

4.腎臓障害がみられる( 腎臓の機能低下と関連しやすい )

減塩自体はほぼノーリスクで行える体調管理である上に

メインで使う降圧薬のうち何種類かに関しては

減塩することによって効きが良くなることがあるため

減塩の効果は目に見える数値だけでは

推し量れないものがあると言えます。

減塩を行うにあたって最も大事なことは

ご自身の塩分摂取量を把握される事です。

いつも減塩には気を遣っているという方でも

ご自身できちんと食塩摂取量を把握することは非常に難しいと思われます。

当院では患者さんのニーズに合わせて

適宜栄養指導を依頼することもさせていただきますが

スマホの食事管理アプリを用いた塩分摂取量管理を

お勧めさせていただいております。

数種類のアプリがございますが、いずれも簡単な操作

月額400-800円程度の料金で塩分量のみならずカロリー

脂質・糖質・タンパク質・ビタミン摂取量などが容易に把握できますので

減塩のみならずメタボリックシンドロームを含めた患者さんの

健康管理に非常に有用と思われます。

高血圧治療をされる場合、是非ご一緒に利用をご検討ください。

スマホの操作が苦手な患者さんは、お気軽にスタッフにご相談ください。

ちなみに

尿検査でも1日食塩摂取量を推定する事ができます。

この場合

一般検尿に加えて外注検査(尿中ナトリウム、尿中クレアチニン)が必要ですので

採尿当日の計算はできませんので予めご了承ください。

ご希望の患者さんはお気軽にご相談ください。

1日食塩摂取量の計算サイト

また、野菜・果物の摂取量を増やすことによって

減塩の効果を上げる事が期待されます。

これらの食物には塩分を尿に排出させる効果を

持つカリウムが多く含まれているからです。

ただし

カロリーやカリウム摂取過多が問題になる場合があるため

腎臓病と糖尿病の患者さんは必ず医師に相談の上摂取量を増やしてください。

メインで使う降圧薬のうち何種類かに関しては

減塩することによって効きが良くなることがあるため

減塩の効果は目に見える数値だけでは

推し量れないものがあると言えます。

減塩を行うにあたって最も大事なことは

ご自身の塩分摂取量を把握される事です。

いつも減塩には気を遣っているという方でも

ご自身できちんと食塩摂取量を把握することは非常に難しいと思われます。

当院では患者さんのニーズに合わせて

適宜栄養指導を依頼することもさせていただきますが

スマホの食事管理アプリを用いた塩分摂取量管理を

お勧めさせていただいております。

数種類のアプリがございますが、いずれも簡単な操作

月額400-800円程度の料金で塩分量のみならずカロリー

脂質・糖質・タンパク質・ビタミン摂取量などが容易に把握できますので

減塩のみならずメタボリックシンドロームを含めた患者さんの

健康管理に非常に有用と思われます。

高血圧治療をされる場合、是非ご一緒に利用をご検討ください。

スマホの操作が苦手な患者さんは、お気軽にスタッフにご相談ください。

ちなみに

尿検査でも1日食塩摂取量を推定する事ができます。

この場合

一般検尿に加えて外注検査(尿中ナトリウム、尿中クレアチニン)が必要ですので

採尿当日の計算はできませんので予めご了承ください。

ご希望の患者さんはお気軽にご相談ください。

1日食塩摂取量の計算サイト

また、野菜・果物の摂取量を増やすことによって

減塩の効果を上げる事が期待されます。

これらの食物には塩分を尿に排出させる効果を

持つカリウムが多く含まれているからです。

ただし

カロリーやカリウム摂取過多が問題になる場合があるため

腎臓病と糖尿病の患者さんは必ず医師に相談の上摂取量を増やしてください。

2-2 減量

BMI(体重(kg)÷[身長(m)2])が 25 未満になるように減量する事によって

血圧が効果的にさがることが広く知られております。

個人差はありますが、極端な肥満の患者さんを除くと、1kgの減量あたり血圧が

1mmHg程度下がることが知られています。

高血圧患者さんの多くがメタボリックシンドロームをお持ちですので、

他のメタボリックシンドローム(糖尿病、脂質異常症)を

予防、改善させるためにも減量は重要です。

詳細は減量の項を参照ください。

BMI(体重(kg)÷[身長(m)2])が 25 未満になるように減量する事によって

血圧が効果的にさがることが広く知られております。

個人差はありますが、極端な肥満の患者さんを除くと、1kgの減量あたり血圧が

1mmHg程度下がることが知られています。

高血圧患者さんの多くがメタボリックシンドロームをお持ちですので、

他のメタボリックシンドローム(糖尿病、脂質異常症)を

予防、改善させるためにも減量は重要です。

詳細は減量の項を参照ください。

2-3 運動

十分な有酸素運動が血圧を下げることが以前より知られておりますので、

心血管病のない患者さんでは、有酸素運動を中心に

定期的に(毎日30 分以上を目標に)運動を行うことが推奨されております。

十分な有酸素運動が血圧を下げることが以前より知られておりますので、

心血管病のない患者さんでは、有酸素運動を中心に

定期的に(毎日30 分以上を目標に)運動を行うことが推奨されております。

2-4 節酒・禁煙

過度の飲酒は血圧を上げる一方、少量の飲酒は血圧を

むしろ下げる傾向があると報告されています。

過度と少量の境目は、医学的にはエタノールで

男性30 ml/日以下,女性 20 ml/日以下と言われています。

これは、男性の場合日本酒1合、ビール500ml、ウイスキーダブルで1杯、

ハイボール350mlくらいの目安になりますので、

お酒好きの患者さんにとってはなかなか厳しい目標になるかと思われますが、

頑張って達成していきましょう。

なお、少し昔の研究ですが、エタノール摂取量が30ml/日を超えると、

30ml超える毎に3mmHg程度血圧が上がるという報告があります。

一方、様々な研究の結果、喫煙すると4-20mmHg程度の血圧上昇を認め、

その作用は15分以上続くことが報告されています。

注意すべきは、チェーンスモーク(2本以上続けて吸う)する場合、

血圧上昇の程度や持続時間も吸った本数に比例するように増える事です。

つまり、ヘビースモーカーの患者さんの場合、

起きている間ほぼ持続して血圧が上昇した状況が続いていることが予測されます。

従って、禁煙することにより相当な血圧改善への寄与が期待できます。

過度の飲酒は血圧を上げる一方、少量の飲酒は血圧を

むしろ下げる傾向があると報告されています。

過度と少量の境目は、医学的にはエタノールで

男性30 ml/日以下,女性 20 ml/日以下と言われています。

これは、男性の場合日本酒1合、ビール500ml、ウイスキーダブルで1杯、

ハイボール350mlくらいの目安になりますので、

お酒好きの患者さんにとってはなかなか厳しい目標になるかと思われますが、

頑張って達成していきましょう。

なお、少し昔の研究ですが、エタノール摂取量が30ml/日を超えると、

30ml超える毎に3mmHg程度血圧が上がるという報告があります。

一方、様々な研究の結果、喫煙すると4-20mmHg程度の血圧上昇を認め、

その作用は15分以上続くことが報告されています。

注意すべきは、チェーンスモーク(2本以上続けて吸う)する場合、

血圧上昇の程度や持続時間も吸った本数に比例するように増える事です。

つまり、ヘビースモーカーの患者さんの場合、

起きている間ほぼ持続して血圧が上昇した状況が続いていることが予測されます。

従って、禁煙することにより相当な血圧改善への寄与が期待できます。

3:薬物治療

現在の高血圧治療ガイドラインで主要降圧薬として

位置付けられているのは以下の3種類になります。

①カルシウム拮抗薬

②アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬/アンギオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)

③利尿薬、④β遮断薬

これら4種類の薬剤のうちまず1−3のどれかで治療を開始し、治療目標に届かない場合は

他の種類の薬を組み合わせる方法を検討します。

どの薬剤を選択した場合も

単剤での降圧効果は5-10mmHg程度に収まることが多い印象です。

従って、明らかに20mmHg以上降圧しないといけないようなケース

(概ね血圧が160/100を超える患者さんの場合)には、

早期に2種類以上の降圧薬を併用検討することもあります。

当院におけるそれぞれの薬剤の特徴と使い分けはざっと以下のように判断しています。

位置付けられているのは以下の3種類になります。

①カルシウム拮抗薬

②アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬/アンギオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)

③利尿薬、④β遮断薬

これら4種類の薬剤のうちまず1−3のどれかで治療を開始し、治療目標に届かない場合は

他の種類の薬を組み合わせる方法を検討します。

どの薬剤を選択した場合も

単剤での降圧効果は5-10mmHg程度に収まることが多い印象です。

従って、明らかに20mmHg以上降圧しないといけないようなケース

(概ね血圧が160/100を超える患者さんの場合)には、

早期に2種類以上の降圧薬を併用検討することもあります。

当院におけるそれぞれの薬剤の特徴と使い分けはざっと以下のように判断しています。

① カルシウム拮抗薬

動脈の血管壁に含まれる平滑筋の締め付けを緩くする=血管抵抗を下げることによって

血圧を下げる効果があります。

血管抵抗を下げる作用がメインであるため、動脈硬化(狭心症、脳血管障害)を

持つ患者さんと相性が良いと考えています。

目立ったデメリットが少ないため、まず最初に投与する薬剤としても適しています。

動脈の血管壁に含まれる平滑筋の締め付けを緩くする=血管抵抗を下げることによって

血圧を下げる効果があります。

血管抵抗を下げる作用がメインであるため、動脈硬化(狭心症、脳血管障害)を

持つ患者さんと相性が良いと考えています。

目立ったデメリットが少ないため、まず最初に投与する薬剤としても適しています。

② ACE阻害薬/ARB

体内の水分やナトリウム(塩分)量を中心的に調節している

アンギオテンシンの作用を抑える薬剤です。

水分やナトリウム量の是正により、心臓や腎臓を負荷から保護する効果がある他、

体内で血糖値を下げるインスリンの効き目を

改善してくれることが明らかになっているため、糖尿病、心臓病(心筋梗塞、心不全)、

軽度の慢性腎障害をお持ちの患者さんに特に好適です。

一方、高度の腎障害(クレアチニン値がおおむね2mg/dl以上)、

腎動脈狭窄、高カリウム血症をお持ちの患者さんに対しては

慎重な使用が求められる他、妊娠中の患者さんには使用できません。

体内の水分やナトリウム(塩分)量を中心的に調節している

アンギオテンシンの作用を抑える薬剤です。

水分やナトリウム量の是正により、心臓や腎臓を負荷から保護する効果がある他、

体内で血糖値を下げるインスリンの効き目を

改善してくれることが明らかになっているため、糖尿病、心臓病(心筋梗塞、心不全)、

軽度の慢性腎障害をお持ちの患者さんに特に好適です。

一方、高度の腎障害(クレアチニン値がおおむね2mg/dl以上)、

腎動脈狭窄、高カリウム血症をお持ちの患者さんに対しては

慎重な使用が求められる他、妊娠中の患者さんには使用できません。

③ 利尿薬

体内の水分や塩分を尿として排出させる薬剤ですので、心不全や浮腫(むくみ)を

お持ちの患者さんには特に適切である他、

減塩と同様の効果を持つため、食塩感受性高血圧の患者さんには

特に有効となることがあります。

降圧薬として用いる場合は少量を投与することとなりますので、

利尿剤を単独でまず使用することは少なく、

①や②の薬剤で効果が不十分な場合に追加で投与することがほとんどです。

尿酸が高い患者さんや糖尿病の患者さんでは使用に注意すべき時があります。

体内の水分や塩分を尿として排出させる薬剤ですので、心不全や浮腫(むくみ)を

お持ちの患者さんには特に適切である他、

減塩と同様の効果を持つため、食塩感受性高血圧の患者さんには

特に有効となることがあります。

降圧薬として用いる場合は少量を投与することとなりますので、

利尿剤を単独でまず使用することは少なく、

①や②の薬剤で効果が不十分な場合に追加で投与することがほとんどです。

尿酸が高い患者さんや糖尿病の患者さんでは使用に注意すべき時があります。

④ β遮断薬

交感神経の心臓への作用を抑え、血圧を下げます。

心臓への負担を軽減したり、脈を遅くするため、心筋梗塞後や心不全の患者さんに

好適である他、若い高血圧患者さんで交感神経の作用が強く、

脈が早い方には特に有効な場合があります。

ぜんそくや脈が遅い(徐脈)患者さんには使用できない場合があります。

これら3種の降圧剤のほか、

⑤α遮断薬、⑥アルドステロン拮抗薬などを使用することがあります。

それぞれ適応に応じて処方させていただきます。

交感神経の心臓への作用を抑え、血圧を下げます。

心臓への負担を軽減したり、脈を遅くするため、心筋梗塞後や心不全の患者さんに

好適である他、若い高血圧患者さんで交感神経の作用が強く、

脈が早い方には特に有効な場合があります。

ぜんそくや脈が遅い(徐脈)患者さんには使用できない場合があります。

これら3種の降圧剤のほか、

⑤α遮断薬、⑥アルドステロン拮抗薬などを使用することがあります。

それぞれ適応に応じて処方させていただきます。

⑤ α遮断薬

交感神経の血管への作用を抑え、血圧を下げます。

他の降圧薬で効果が不十分な場合に追加で投与します。

副作用として起立性低血圧(立ちくらみ)に注意が必要です。

交感神経の血管への作用を抑え、血圧を下げます。

他の降圧薬で効果が不十分な場合に追加で投与します。

副作用として起立性低血圧(立ちくらみ)に注意が必要です。

⑥ アルドステロン拮抗薬

②で説明したアンギオテンシンの関連物質であるアルドステロンの働きを

ブロックすることで血圧を下げる効果があります。

こちらも、他の降圧薬で効果が不十分な場合に追加で投与します。

②で説明したアンギオテンシンの関連物質であるアルドステロンの働きを

ブロックすることで血圧を下げる効果があります。

こちらも、他の降圧薬で効果が不十分な場合に追加で投与します。

HOME

HOME